Intervallo di date

Tu sei qui: Storia e StorieI bagni arabi tra Ravello e Scala, gli esempi di scambi culturali col mondo islamico

Inserito da (redazionelda), domenica 20 novembre 2016 10:21:37

di Alberto White*

di Alberto White*

"Non è dubbio, che in Ravello, et in Scala anco, non vi sia maggior copia; et molto magnifica de Palazi, airosissimi, et di vaghissima prospettiva da ogni lor parte di quelli che vi, è, in Amalfe, dove [...] per l'angustia ed opacità del sito; non vi se possettero edificar molto ampli, et airosi palazi". Riporto integralmente la sintesi operata con efficacia da Maria Russo della descrizione tratta dal Manoscritto redatto nel 1585 da G.B. Bolvito per tramandare ai posteri la magnificenza delle dimore patrizie dei due centri collinari della costiera, di cui oggi purtroppo restano poche testimonianze, solo in parte ancora integre. Infatti, mentre gli edifici religiosi sono stati oggetto di cure e restauri, pur avendo anch'essi subito danni, dovuti in particolare ad eventi sismici, ed in generale al declino verificatosi dopo il periodo aureo dei secoli XII, XIII e XIV, l'edilizia privata, tranne rarissimi esempi, ha subito notevoli alterazioni e mutilazioni. E oggi, soltanto dalla ricerca dei documenti d'archivio e delle notizie bibliografiche, si può tentare una ricostruzione ideale della consistenza di questo importante patrimonio architettonico e risalire anche alle cause che determinarono nel medioevo lo sviluppo socio-economico e la conseguente crescita urbana dei centri della costiera. Del resto, malgrado la persistenza di opinioni e giudizi su questo periodo considerato negativamente sotto vari aspetti, i dati statistici e gli studi di storia urbanistica, hanno dimostrato che nella maggior parte delle città italiane - e Firenze ne è uno degli esempi più significativi -, lo sviluppo e le trasformazioni urbane si verificarono proprio in quel tempo grazie alle attività e alle iniziative delle nascenti classi borghesi mercantili che gettarono le basi della società moderna.

Amalfitani, ravellesi e scalesi, appunto anch'essi dediti ad attività di commercio e traffico marittimo, si erano insediati a Napoli, dove vivevano e operavano in un'unica strada nel quartiere degli affari, insieme a toscani, catalani e altri. Essi, fin dal 1190, ottennero dal Re Tancredi la cittadinanza con le stesse franchigie per il commercio di cui godevano i napoletani. Diverse famiglie provenienti dalla costiera realizzarono così ingenti fortune economiche, e a partire dalla fine del secolo XII e nei periodi successivi ricoprirono importanti incarichi amministrativi e politici, entrando anche a far parte della nobiltà del regno, prima al servizio degli Svevi e poi degli Angioini.

Le risorse accumulate furono naturalmente impiegate per arricchire le città d'origine con edifici religiosi e opere d'arte e, nello stesso tempo, intervenire sulle loro proprietà per trasformare o costruire ex novo delle dimore in quibus edificiis apparent tria cumcolupnis; aulae magis momenti set lavatoria in pluribus partibus, que vulgo bagna dicta sunt, cioè dotate di tutti i confort consoni al benessere e al potere conseguiti.

Le risorse accumulate furono naturalmente impiegate per arricchire le città d'origine con edifici religiosi e opere d'arte e, nello stesso tempo, intervenire sulle loro proprietà per trasformare o costruire ex novo delle dimore in quibus edificiis apparent tria cumcolupnis; aulae magis momenti set lavatoria in pluribus partibus, que vulgo bagna dicta sunt, cioè dotate di tutti i confort consoni al benessere e al potere conseguiti.

Dalla descrizione della zona dove sorgono oggi i resti restaurati della chiesa di Sant'Eustachio, scritta da Carlo De lellis, risulta come, ancora sul finire del secolo XVII nel borgo di Scala denominato Pontone, fossero ancora ben visibili "le vestigia di molti e ricchi Palagi, con ornamenti e lavori di marmi, e di colonne, e di pietre di vari colori con le comodità di stufe e bagni e altre che dimostrano la nobiltà e ricchezza dei fondatori".

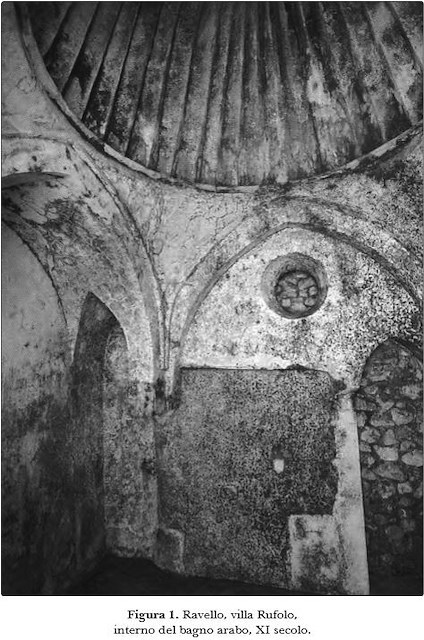

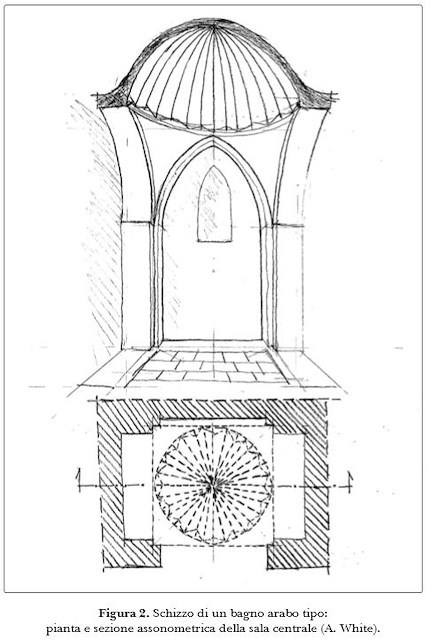

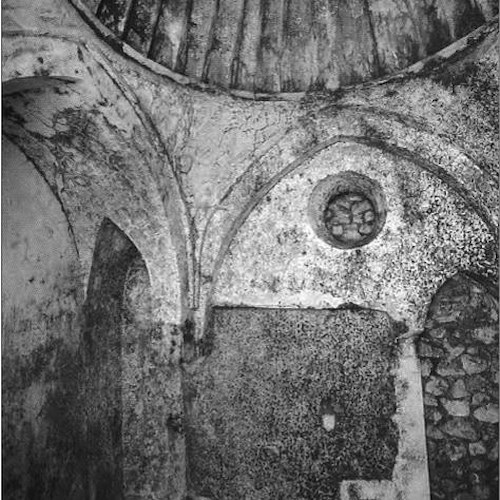

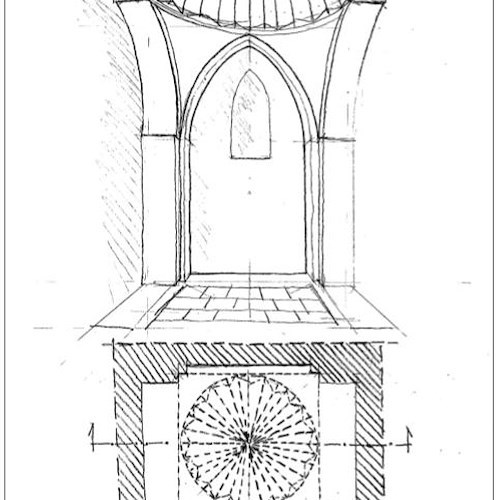

Da tutte le testimonianze citate si evince come la presenza dei bagni e delle stufe fosse ritenuta a ragione uno dei fattori distintivi della magnificenza e sontuosità di questi edifici della nobiltà mercantile della costiera amalfitana, emuli e degni di quelli della capitale del regno. Un lusso che soltanto pochi privilegiati potevano allora permettersi, poiché la dotazione di locali appositi attrezzati per queste funzioni igieniche richiedeva accorgimenti tecnici sofisticati per l'approvvigionamento idrico e soprattutto per gli impianti di riscaldamento dell'acqua e della produzione di vapore. Arnaldo Venditti, autore di un lavoro di ricerca sull'insediamento urbano di Scala, strutturato in borghi decentrati, ebbe modo di scoprire tra i numerosi elementi individuati nel territorio, ancora degni di nota, le case-torri di Pontone, e all'interno di una di esse, localizzata tra Minuta e Pontone, un ambiente che egli inizialmente definì il "misterioso episodio del bagno arabo". Ma è di estremo interesse rileggere quanto lo studioso successivamente scrisse in proposito dopo approfondite analisi: "Salendo ancora verso Minuto, una deviazione ci conduce ad una casa che all'esterno si presenta perfettamente aderente all'ambiente naturale di rocce ed ulivi per le serrate masse piene, in rustica pietra ad opera incerta. Ma osservando da vicino la massa preminente, un vero e proprio torrione, si notano nella muratura numerosi tubi in cotto disposti verticalmente, e destinati a condurre l'acqua, dai serbatoi sulla copertura a volta di battuto di lapillo, cioè a manto impermeabile, al sottostante ambiente da bagno ed altri, in senso opposto, per fare uscire il vapore acqueo. Tale casa, abitata oggi da contadini, costituisce un'autentica sorpresa: in un vasto complesso di strutture murarie con volte a crociera ed un piccolo cortile centrale, si individua chiaramente il bagno turco, costituito da un piccolo vano quadrato, di circa due metri e mezzo di lato, coperto con una cupoletta a scanalature radiali, impostate mediante pennacchi sferici, su quattro arconi ogivali, aperti sui lati opposti. L'ambiente, di netta impronta araba, si conservava intatto fino a qualche anno fa e qui ne proponiamo una ricostruzione grafica. Al centro della sala da bagno doveva essere un bacino con alcuni gradini, ed una seconda vasca, di minori dimensioni, in cui si raccoglieva l'acqua bollente che aumentava la temperatura e forniva buona parte del vapore necessario. Pareti e pavimento dovevano essere fortemente riscaldati da condotte di fumo e di vapore, e non è da escludersi che il bagno si completasse, come nei massimi esempi d'oriente, con locali adiacenti ad uso di spogliatoio, massaggio, riposo, ecc. Scomparsi o totalmente trasformati i locali annessi, la sala rimasta appare assai sfigurata, poiché si è colmata la zona inferiore (ov'eran le vasche) allo scopo di utilizzare il vano come deposito agricolo; il tempo e l'abbandono hanno inoltre reso illeggibili le decorazioni a fresco sulla scodella di copertura, che ricorda, in dimensioni assai ridotte le volte nella torre d'ingresso a palazzo Rufolo ma che, a ben guardare, è addirittura identica alla sala da bagno del medesimo palazzo di Ravello, attribuito all'XI secolo". La descrizione e il disegno ricostruttivo forniscono le conoscenze per analizzare e definire le caratteristiche di questa struttura e confrontarle con gli altri esempi. L 'ambiente più significativo di questi resti è costituito in pianta da un quadrato, al cui centro si eleva una cupoletta con l'intradosso a spicchi su pennacchi sferici, impostati su quattro archi ogivali. Ai lati, simmetricamente, si dovevano affiancare due vani minori coperti con volte a botte.

Lo spazio così articolato determinava una gerarchia tra il vano cupolato e le zone laterali secondo una concezione tipicamente bizantina che, come è noto, influenzò l'architettura romanica campana e più tardi fu riproposta con accenti diversi nelle brunelleschiane sacrestia vecchia in San Lorenzo e nella Cappella Pazzi in Santa Croce a Firenze. A conferma della diffusione di simili ambienti nei palazzi dei nobili mercanti, oltre all'esempio illustrato da Venditti, ne sono stati individuati altri due a Scala, che si aggiungono a quello di Amalfi nel vicolo li Pili, ai bagni già noti di villa Rufolo e palazzo Sasso e all'ultima fortuita e inedita mia scoperta nell'edificio di Via Trinità sempre nel comune di Ravello. Ma il medesimo impianto cupolato si ritrova appunto non solo negli esempi citati ma fu probabilmente adottato anche per costruire le originarie cupole di Santa Maria di Gradillo e di San Giovanni del Toro.

Si può quindi ragionevolmente individuare in tutti questi organismi, prescindendo dalle loro diversità funzionali e dimensionali, la medesima disposizione ed organizzazione dell'episodio centrale costituito dalla cupola, che richiama l'impianto spaziale della chiesa dei Santi Sergio e Bacco di Costantinopoli. Tuttavia la presenza di elementi architettonici e decorativi, quali ad esempio gli archi ogivali, gli intarsi policromi in tufo e cotto e gli spicchi delle cupole dipinti ad affresco, rivelano l'esistenza di altri influssi, provenienti sempre dall'oriente, ascrivibili alla cultura artistica araboislamica. Furono infatti gli arabi a riscoprire in Siria nel 650 d.C. gli impianti termali romani, utilizzando le tecniche acquisite per costruire bagni pubblici funzionali ma di dimensioni ridotte, inseriti nel tessuto residenziale delle città, denominati hammam. In seguito essi furono introdotti anche nelle dimore private occidentali prendendo il nome di "bagni arabi" o "bagni turchi". La presenza così diffusa di balnea e stufe, cioè di bagni a immersione o a vapore, nelle dimore medievali della costiera, si spiega con gli intensi rapporti commerciali stabilitisi con il mondo islamico e con il ruolo di mediazione svolto dagli amalfitani tra le diverse culture del mediterraneo. L'ottimo stato di conservazione del bagno inserito all'interno del palazzo Trara nel rione San Pietro a Scala, consente di operare una ricostruzione esauriente degli elementi costruttivi e stilistico-formali che concorrevano a definire la spazialità di queste strutture diffuse nel territorio. L'analisi storico-critica mostra con tutta evidenza la derivazione di questi organismi da un unico tipo edilizio, codificato e sperimentato in oriente e introdotto direttamente in Campania a opera degli amalfitani contestualmente ad altri elementi islamici. Il fatto che essi siano presenti nella regione e in opere sicuramente databili al secolo XI, esclude l'eventualità di una derivazione dall'architettura siculo-araba, risalente certamente a un'epoca posteriore. Del resto le scoperte più recenti di ceramiche adoperate in alcune opere a Ravello e Scala, provenienti dal Magreb, attesta che in quel periodo non solo tali materiali erano importati ma venivano anche prodotti in loco con le stesse tecniche e caratteristiche formali. Su questi dati conoscitivi si può quindi concordare con Peduto e Lowry, che sostengono la diretta derivazione dei bagni medievali della costiera dagli esemplari del mondo islamico. Essi e tutte le opere architettoniche e artistiche di questo periodo sono il frutto di una felice commistione di tecniche e linguaggi diversi, i cui elementi assunti e reinterpretati, si integrano e si fondono in un'originale unità stilistica.

*architetto, docente universitario, cultore della storia locale

Se sei arrivato fino a qui, significa che apprezzi il nostro impegno nel fornire notizie libere e accessibili a tutti.

Per garantire un ambiente sicuro per i nostri lettori, abbiamo rimosso tutta la pubblicità invasiva, i cookie e i tracciamenti di terze parti.

Tuttavia, per continuare a offrirti un'informazione di qualità, il tuo aiuto è fondamentale. Anche un piccolo contributo può fare la differenza.

Sostieni Il Vescovado!

Scegli il tuo contributo con ![]()

Per rimanere costantemente aggiornati con le notizie del Vescovado, in tempo reale sul tuo smartphone, scarica la App!

|

Per dispositivi Apple |

Per dispositivi Android |

|

|

rank: 101258101